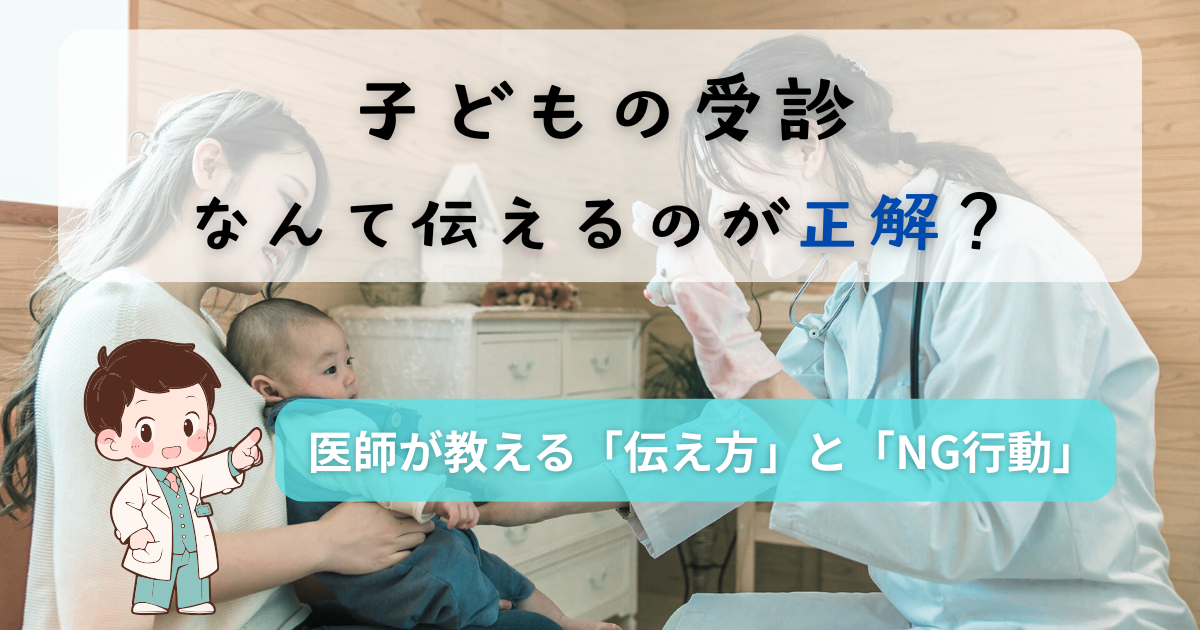

【医師監修】子どもの受診、なんて伝えるのが正解?|医師が教える「伝え方」と「NG行動」

医療上の注意:本記事は一般的な医学情報です。症状が強い・長引く・急変した場合は、早めに医療機関を受診してください。

まずはこちらもおすすめ:

「どんなふうに伝えたらいいの?」「先生にうまく説明できるか不安…」そんな声をよく聞きます。

今回は、医師の立場から見た“伝え方のコツ”と“NG行動”を、やさしくお話しします。

医師が知りたいのは「変化の経過」

診察で一番大切なのは、「いつから」「どんなふうに変わってきたか」。

たとえば「昨日の夜に熱が出て、今朝は少し下がったけど食欲がない」など、時系列の流れを伝えると診断の助けになります。

逆に「熱があって、ずっとしんどそうです」だけでは、原因の絞り込みが難しくなってしまいます。

診察で伝えると良いポイント

- 発症のきっかけ(例:保育園から帰ったら熱があった)

- 経過の推移(熱の上下・咳の強さ・食欲など)

- 家庭での対応(薬を使った・冷やした・様子を見ていた)

- 家族や園の流行(同じ症状の子がいる など)

これらをメモしておくだけで、診察の時間が短くなり、より正確な診断につながります。

合わせて読まれている関連記事

診察中に気をつけたい「NG行動」

- スマホのメモを見せずに「全部書いてます」とだけ言う

- 医師の質問に答える前に、長い経緯を一気に話してしまう

- 診察室で動画を撮ろうとする(記録目的でも医療情報保護に抵触)

医師は限られた時間で「何が起きているのか」を整理しています。

メモを見ながら落ち着いて答えるほうが、ずっとスムーズです。

診察後に気をつけたいこと

診察が終わって安心すると、説明内容を忘れてしまうことも。

処方内容や注意点はスマホでメモしておくと安心です。

「何日たっても熱が下がらない」「元気だけど咳が強くなってきた」など、再診の目安を医師に確認しておくのも大切です。

受診をためらうときは

「こんなことで行っていいのかな?」と悩むこともありますよね。

でも、受診して“何もなかった”は良い結果です。

気になるときは、遠慮せず医師に相談してください。

まとめ(ママへ)

診察では、「上手に話そう」と思わなくても大丈夫です。

一番大切なのはお子さんの様子をそのまま伝えること。

困ったときは、医師に「どう伝えたらいいですか?」と聞いても構いません。

あなたの落ち着いた一言が、診察の精度をぐっと高めます。この記事を保存しておいて、いざというときの参考にしてくださいね。

参考文献

- 日本小児科学会:外来診療でのトリアージと家族支援に関する提言

- 厚生労働省:インフルエンザ・新型コロナに関する最新の療養・就業基準

- American Academy of Pediatrics. Pediatric Patient-Centered Communication.

- BMJ Best Practice. Fever in children: assessment and initial management.

※地域・施設により運用は異なります。最終判断は受診先の方針に従ってください。

コメント